- Home

- AllgemeineInformationen

- Erkrankungender Gallenwege

- ChronischeLebererkrankungen

- Transplantation &Zirrhose

- Einleitung

- Welche Patienten benötigen eine Lebertransplantation?

- Ursachen von Leberzirrhose und chronischer Leberschädigung

- Für welche Patienten kommt eine Lebertransplantation nicht infrage?

- Verteilung von Spenderorganen

- Formen der Organspende und Spenderorgane

- Technische Aspekte der Lebertransplantation

- Typische Komplikationen nach Lebertransplantation

- Verlauf vor und nach der Lebertransplantation

- Tumorender Leber

- Forschung

Formen der Organspende und Spenderorgane

Diagnose des Hirntodes

Es gibt strenge Definitionen wann der Hirntod vorliegt, basierend auf dem vollständigen und irreversiblen Ausfall aller Hirnfunktionen. Die Feststellung des Hirntodes unterliegt strengen Regeln und erfordert eine zweimalige Diagnose von zwei in der Hirntoddiagnostik erfahrenen Ärzten, die auch mit dem Vorgang der Transplantation oder späteren Organspende nicht befasst sind (in der Regel Neurologen oder Neurochirurgen). Ergänzend erfolgen im Normalfall apparative Untersuchungen die die Unwiederbringlichkeit Hirnfunktionen zusätzlich definitiv Feststellen (Darstellung des Durchblutungsausfalles im Gehirn). Durch diese Voraussetzungen wird die Diagnose des Hirntodes unabhängig von einer eventuellen späteren Transplantation gestellt und vor Organspende kontrolliert.

Falls sich der am Hirntod verstorbene Patient zu Lebzeiten nicht dazu geäußert hat ob er Organspender sein kann, sollen in Deutschland die nächsten Angehörigen im Sinne des verstorbenen („nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen“ §16 Transplantationsgesetz) entscheiden. Um den Angehörigen diese schwere Entscheidung zu ersparen hat der Gesetzgeber zum 1.11.2012 entschieden, dass jeder Bürger in regelmäßigen Abständen gebeten werden soll, seine Entscheidung für oder gegen eine Organspende schriftlich festzuhalten.

Mit Abstand die meisten Organe in Deutschland und im Eurotransplant-Gebiet stammen von hirntoten Spendern. Der Hirntod tritt zumeist nach ausgedehnten Schlaganfällen oder Hirnblutungen oder nach schweren Schädelverletzungen z.B. in Folge eines Verkehrsunfalles ein. Durch die Schädigung des Gehirns kommt es zum unwiederbringlichen Ausfall aller Hirnfunktionen (Hirntod) wohingegen andere Organe wie z.B. Leber, Herz, Lunge, Nieren und Bauchspeicheldrüse noch für einige Zeit ihre Organfunktion erfüllen können. Die Aufrechterhaltung der Organfunktionen erfordert jedoch eine Beatmungsmaschine, da Funktionen der Atemmuskulatur mit dem Hirntod ebenfalls erlischt. Durch den Hirntod kommt es zudem zu weitreichenden Veränderungen von Blutdruck und Elektrolythaushalt, welche ebenfalls bei einer gewünschten Organspende durch intensivmedizinische Maßnahmen stabilisiert werden müssen.

Die Organspende findet durch Organentnahmeteams im Operationssaal des Spenderkrankenhauses statt (operativer Eingriff). Das Organentnahmeteam stammt von einem Transplantationszentrum in der Region des Spenderkrankenhauses, bzw. durch ein Organentnahmeteam des Empfängerzentrums (bei Herz und Lunge). Bei den Organentnahmechirurgen handelt es sich um erfahrene Ärzte in der Organspende und Transplantation. Die Organe werden chirurgisch entfernt, durch spezielle Lösungen konserviert und gekühlt schnellstmöglich ins Transplantationszentrum verbracht um einen bestmöglichen Erhalt der Organfunktion zu gewährleisten. Etwa 1100 Lebern werden in Deutschland pro Jahr nach der Diagnose Hirntod gespendet.

Organspende nach Herzstillstand (in Deutschland nicht praktiziert)

Im Falle eines Herzstillstandes kann in besonderen Fällen eine Organspende erfolgen. Diese seltene Situation ergibt sich, wenn z.B. nach schwerer Verletzung oder Schlaganfall die Diagnose des Hirntodes (noch) nicht komplett erfüllt ist, jedoch ein Überleben mit dem Ausmaß der Verletzung/Schädigung des Gehirns nicht vereinbar ist. Patienten, die in diesem Fall keine den Sterbeprozess verlängernden Maßnahmen wünschen (Patientenverfügung), können nach Eintritt des Herzstillstandes unter bestimmten Umständen zu Organspendern werden. Organspende nach Herzstillstand („donation after cerdiac death“ oder „DCD“) wird in 10 europäischen Ländern, darunter Belgien, Niederlande, England, Spanien und Frankreich praktiziert. In Deutschland ist diese Form der Organspende und die Transplantation solcher Organe nicht erlaubt.Leberlebendspende

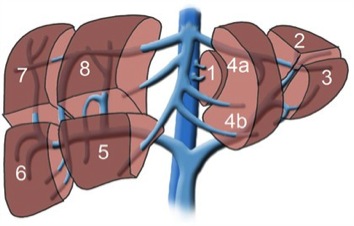

Obwohl jeder Mensch nur über eine einzelne Leber verfügt und man ohne Leber nicht lebensfähig ist kann ein gesunder Mensch einen Teil seiner Leber zur Transplantation spenden. Die menschliche Leber verfügt über 8 Segmente, die es erlauben durch chirurgische Entfernung unterschiedlich große Teillebern zur Organspende entsprechend den Bedürfnissen des Organempfängers zu entnehmen. Die Teillebern im Organspender und -empfänger wachsen in den Wochen nach der erfolgten Organspende soweit heran, dass die vollständige Organfunktion wieder hergestellt ist. Diese Form der Organspende wurde zunächst für kindliche Organempfänger entwickelt, da in dieser Altersgruppe geeignete Spenderorgane der richtigen Größe besonders selten sind. Für die Lebertransplantation von Kindern wird üblicherweise der links laterale Leberlappen (Segmente 2&3 – siehe Abbildung) verwendet. Dieser Teil der Leber macht ca. 25% des gesamten Lebergewebes aus. Bei der Transplantation von Jugendlichen und Erwachsenen entscheiden Lebergröße und Körpergewicht von Organspender und –empfänger ob der rechte oder linke Teil der Leber verwendet werden sollte. Bei Jugendlichen oder kleinen Erwachsenen kann die linke Hälfte der Leber (Segmente 2,3 und 4) ausreichend sein, die ca. 40% der Leber ausmacht. Große Empfänger erfordern häufig die Spende der rechten Leberhälfte (Segmente 5,6,7 und 8), die ca. 60% des Lebervolumens beinhaltet. Die Leberlebendspende eines erwachsenen Empfängers ist eine sehr komplexe und technisch schwierige Operation mit deutlichem Risiko für Spender und Empfänger und erfordert daher umfangreiche Vorbereitungen um insbesondere die Sicherheit des Organspenders unter allen Gesichtspunkten sicherzustellen. Neben einem sehr guten allgemeinen Gesundheitszustand und bester körperlicher Belastbarkeit muss zweifelsfrei festgestellt werden, dass sowohl der gespendete Leberanteil als auch der im Spender verbleibende Leberanteil ganz gesund sind um weder Spender noch Empfänger in der frühen Phase nach der Transplantation zu gefährden. Hierzu werden mögliche Spender und Empfänger einer sehr sorgfältigen Untersuchung, die auch eine Leberbiopsie einschließt unterzogen.Split-Lebertransplantation - eine Leber für zwei Empfänger:

Die Verwendung von Teillebern zur Transplantation kommt auch bei der sogenannten Split-Lebertransplantation zur Anwendung. Hierbei wird die Leber eines am Hirntod verstorbenen Spenders auf zwei Empfänger aufgeteilt. Bei der häufigsten Form der Split-Lebertransplantation wird der links-laterale Leberlappen (Segmente 2/3) für einen kindlichen Empfänger und die restlichen Segmente für einen geeigneten erwachsenen Empfänger verwendet. Eine Aufteilung in rechten und linken Leberlappen (Segmente 2,3 und 4 sowie Segmente 1, 5-8) ist jedoch ebenfalls möglich. Für die Aufteilung eines Spenderorgans ist in der Regel ein jüngerer Spender mit sehr guter Organqualität (Ausschluss von Leberverfettung etc.) erforderlich. Die Split-Lebertransplantation bietet die Möglichkeit zwei Patienten auf der Warteliste mit einem lebensrettenden Lebertransplantat zu versorgen, hat jedoch gegenüber der Vollorgantransplantation auch eine erhöhte Komplikationsrate.Chirurgische Sprechstunde

Spezialsprechstunde für Hepatobiliäre Chirurgie und Pankreaschirurgie

jeden Montag von 9:00 – 13:00 Uhr

in der chirurgischen Poliklinik der Chirurgie I (Ebene -1) im

Zentrum für operative Medizin (ZOM), Oberdürrbacherstr. 6, 97080 Würzburg

Kontakt Chirurgie

Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Klein

Leiter der Transplantations- und hepatobiliären Chirurgie

Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Transplantations-, Gefäß- und Kinderchirurgie

Universitätsklinikum Würzburg

Oberdürrbacherstrasse 6

97080 Würzburg

Terminvereinbarung Sprechstunde

Zentrales Patientenmanagement

Tel.: 09 31 / 2 01 - 36663

Akute medizinische Notfälle

Tel.: 09 31 / 2 01 - 36666

Oberärzte

Priv.-Doz. Dr. med. Johan Lock

Dr. med. Friedrich Anger

Assistenzärzte

Dr. med. Carolin Kastner

Dr. med. Matthias Kelm

Dr. med. Franziska Köhler

Dr. med. Sophie Müller

Fr. Elke Stoschek

Dr. med. Johanna Wagner

Leber/ Tx-Ambulanz

Katrin Bischof

Martina Breunig

Sina Reith

Evgenia Knjazev

Wie werden Operationen an der Leber durchgeführt?

Leberzentrum Würzburg

Prof. Dr. A. Geier

Leiter Schwerpunkt Hepatologie

Med. Klinik und Poliklinik II

Prof. Dr. I. Klein

Leiter Hepatobiliäre- und Transplantationschirurgie,

Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Externe Links

- American Association for the Study of Liver Diseases

- Deutsche Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber

- Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin e.V.

- Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen

- Deutsche Leberstiftung

- European Assosiaction für the Study of the liver

- Gesellschaft für Gastroenterologie in Bayern e.V.

Fortbildungen

Sep 27, 2017

Feb 14, 2017

Sep 27, 2016

Die auf diesen Seiten dargestellten Erkrankungszustände der Leber stellen typische Verlaufsformen unterschiedlicher Lebererkrankungen dar. Erkrankungen der Leber sind in der Regel sehr komplexe Krankheitsbilder unter Einbeziehung mehrerer Organsysteme, so dass die hier dargestellten Erkankungszustände mitunter auf konkrete Einzelfälle nur mit Einschränkungen übertragbar sind.

Wir können Sie bei Einzelfragen gerne im Rahmen der Sprechstunden individuell beraten und würden uns freuen, einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren.

Lesen Sie weiter auf der Webseite der chirurgischen Univ. Klinik Würzburg...

Lesen Sie weiter auf der Webseite der chirurgischen Univ. Klinik Würzburg...