Das Hepatitis-B-Virus ist ein hepatotropes (Leberzellen befallendes), umhülltes, aber verhältnismässig resistentes Doppelstrang-DNA-Virus aus der Familie der Hepadna-Viren. Der Verlauf der akuten Hepatitis B ist nach einer Inkubationszeit von 1–7 Monaten sehr variabel und reicht von vollständig asymptomatischen Verläufen bis zur fulminanten Hepatitis (schwerer Verlauf mit Leberversagen) in ca. 1% der Fälle. Bei etwa 99% der immunkompetenten Erwachsenen, die sich mit HBV infizieren, kommt es zu einer spontanen Ausheilung mit Ausbildung von HBs-Antikörpern (Serokonversion) und lebenslanger Immunität (siehe Tabelle 1 Verlaufsformen der Hepatitis B). Bei Infektionen in der Neugeborenenperiode und frühen Kindheit – wie sie in Ostasien überwiegen – finden sich bis über 90% chronische Verläufe und auch bei Immunsupprimierten liegt die Rate der chronischen Infektionen mit 30–90% hoch, wobei die chronische Hepatitis B durch den Nachweis (Seroprävalenz) des HBs-Antigen (Oberflächen- oder Surface-Eiweiss) von mehr als sechs Monaten definiert ist. Bei etwa 40% der Weltbevölkerung sind Anti-HBc-Antikörper als Zeichen einer akuten oder durchgemachten HBV-Infektion nachweisbar. Mit einer gemittelten Seroprävalenz für HBsAg von 0,6 % als Indikator für eine aktuell bestende Infektion zählt Deutschland zu den Ländern mit niedriger Prävalenz für Hepatitis B (Quelle: Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin 29/2011).

In 8–20% der Patienten schreitet die Erkrankung innerhalb von 5 Jahren zu einer Zirrhose fort. Bei diesem Patientenkollektiv tritt mit einer Häufigkeit von 2–5% pro Jahr ein Leberzellkarzinom (hepatozelluläres Karzinom bzw. HCC) auf. Die HBV-Viruslast konnte – neben Alkoholkonsum und gleichzeitiger HCV-, HDV- oder HIV-Infektion – in mehreren Studien als wichtiger, eigenständiger Risikofaktor für die Entstehung einer Leberzirrhose und das Auftreten eines HCC identifiziert werden.

Seit mittlerweile 30 Jahren steht zum Schutz vor einer Hepatitis B-Infektion ein Impfstoff mit hoher Wirksamkeit und guter Verträglichkeit zur Verfügung. Auf Empfehlung der WHO von 1992 wurde die Hepatitis-B-Impfung für Kinder international in die Impfprogramme integriert, um chronische Hepatitis-B-Infektionen zu verhindern.

Mit Erstdiagnose einer chronischen Hepatitis-B und vor einer HBV-Therapie sollte eine umfassende Untersuchung, eine Suche nach den genannten Koinfektionen und eine Bestimmung der HBV-Viruslast durchgeführt werden. Eine Leberbiopsie ist im Rahmen der Diagnostik bei chronischer Hepatitis B grundsätzlich sinnvoll und sollte daher vor einer Therapie erfolgen, insbesondere bei Patienten, über deren Therapieindikation anhand der Kriterien Viruslast, Transaminasen und Sonographiebefund nicht klar entschieden werden kann.

Ziele der HBV-Therapie sind die Suppression der Viruslast und der Erhalt der Leberfunktion, verbunden mit einer Verringerung des Zirrhoserisikos, der möglichen Dekompensation (Aszites, Varizenblutungen etc.) und der Karzinomentstehung. Für HBe-Antigen-positive Patienten (Marker für hochaktive Virusvermehrung) ist zudem die prognostisch günstige HBe-Serokonversion (Verlust von HBe-Antigen, Entwicklung von HBe-Antikörpern) ein wichtiges Therapieziel. Eine vollständige Ausheilung der chronischen Hepatitis B mit HBs-Serokonversion (Verlust von HBs-Antigen, Entwicklung von HBs-Antikörpern) ist unter den derzeitigen Therapien ein seltenes Ereignis (etwa 1% pro Jahr).

Therapie der Virushepatitis B

Grundsätzlich sollte bei allen Patienten mit einer chronischen Hepatitis B eine antivirale Therapie evaluiert werden. Bei der Therapieentscheidung gilt es 1) die Viruslast (quantitative PCR-Bestimmung), 2) die Höhe der Transaminasen sowie 3) das Ausmaß der Entzündungsaktivität und Fibrosierung in der Leberbiopsie oder im FibroScan zu berücksichtigen. Eine Therapieindikation besteht im Normalfall bei allen Patienten mit einer Viruslast >2000 IE/ml und entzündlicher Aktivität mit erhöhten Transaminasen sowie bei Risikopatienten für die Entstehung einer Leberzirrhose oder eines HCC.

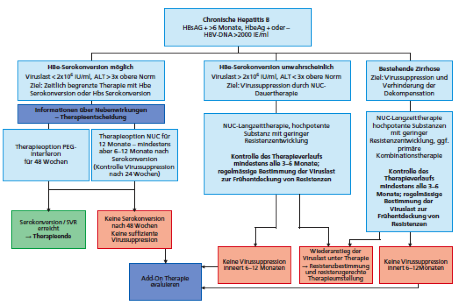

Als Therapeutika für die chronische Hepatitis B stehen derzeit Interferon-α (IFNα) bzw. pegyliertes Interferon-α (PEG-IFNα) und sechs verschiedene Nukleosid- bzw. Nukleotidanaloga (NUC) zur Verfügung (siehe Tabelle 2). Während Interferon immunmodulatorisch wirkt und über einen definierten Zeitraum verabreicht wird, hemmen NUC die Virusreplikation nur Während der Einnahme und müssen in der Mehrzahl der Fälle als Dauermedikation eingenommen werden. Die Wahl des am besten geeigneten Medikamentes und den Ablauf der Therapie (Abbildung 1) wird der behandelnde Arzt individuell für den Patienten festlegen und erläutern. Eine ausführliche Beschreibung der aktuellen Leitlinien findet sich unter EASL Guideline und unter DGVS Guideline.

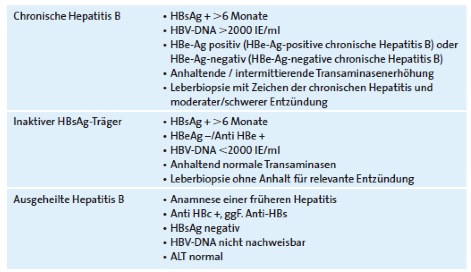

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der Hepatitis B und ihrer Verlaufsformen

Abbildung 1: Therapiealgorithmus chronische Hepatitis B

Abbildung 1: Therapiealgorithmus chronische Hepatitis B

Tabelle 2: Verfügbare Medikamente zur Behandlung der chronischen Hepatitis B