Bei der selektiven (SIRT) handelt es sich um ein mittlerweile anerkanntes interventionell-radiologisches Verfahren, das in erster Linie zur palliativen Behandlung bei Patienten mit einem hepatozellulären Karzinoms (HCC), mit Lebermetastasen bei kolorektalem Karzinom, mit Lebermetastasen bei Mammakarzinom und mit Lebermetastasen bei neuroendokrinem Tumor zur Anwendung kommt. Erste Erfahrungen mit der SIRT liegen auch bei Patienten mit Lebermetastasen bei Pankreaskarzinom, mit Lebermetastasen bei Gallengangskarzinom und mit Lebermetastasen bei Aderhautmelanom vor. Grundsätzlich gelangen diejenigen Patienten in den Behandlungsarm einer SIRT, bei denen alternative lokale und systemische Therapieverfahren nicht bzw. nicht mehr möglich sind oder aber keinen ausreichenden Behandlungserfolg (möglicherweise auch aufgrund ihrer Ausdehnung und Größe) zeigen. Bei den Patienten sollten keine zusätzlichen extrahepatischen (außerhalb der Leber lokalisiert) Tumormanifestationen vorliegen.

Das Wirkprinzip einer SIRT beruht auf Injektion von radioaktiven Mikrosphären (sphärische strahlende Partikel), die in das arterielle Versorgungsgebiet der jeweiligen Lebertumoren/-metastasen injiziert werden. Durch Verschluss der arteriellen Tumorgefäße und Induktion einer lokalen Ischämie (Blutminderversorgung) wird eine Verlängerung der Kontaktzeit der strahlenden Partikel in den Tumoren herbeigeführt. Auf diese Weise soll eine gezielte Zerstörung des Lebertumoren/-metastasen herbeigeführt werden. Zur Zeit sind zweierlei Produkte an radioaktiven Mikrosphären kommerziell erhältlich, die sich in ihrer Beschaffenheit unterscheiden, jedoch ein ähnliches Wirkspektrum aufweisen. Zum einen werden sphärische Kunstharzpartikel angeboten, an deren Oberfläche das Radionuklid Yttrium-90 (Y90) nach der Herstellung gebunden wird. Zum anderen sind nicht abbaubare sphärische Glaspartikel erhältlich, in die Yttrium-89 eingearbeitet wird. Dieses Yttrium-89 wird nach Einarbeitung in die Glaspartikel durch Neutronenbeschuss in einem Reaktor zu Yttrium-90 umgewandelt. Y90 ist ein Betastrahler mit einer Energie von 2,24 MeV, einer Halbwertszeit von ca. 64,2 h und einer maximalen Reichweite im Gewebe von 11 mm (im Mittel 2,5 mm).

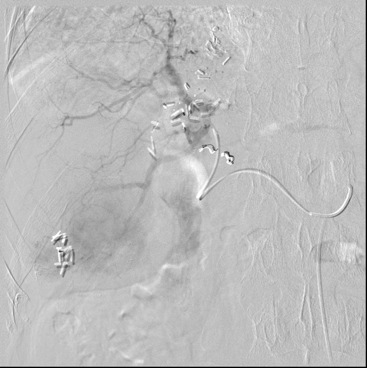

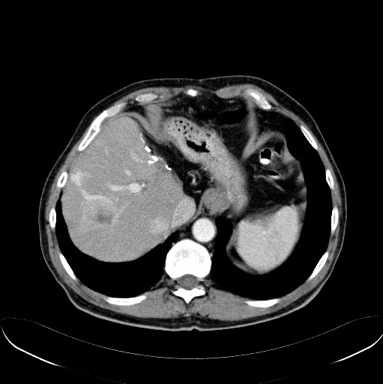

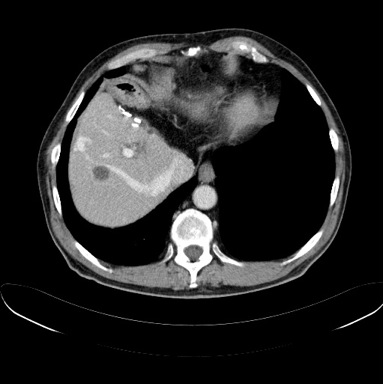

Das SIRT-Verfahren setzt sich aus zwei Sitzungen zusammen: einer vorbereitenden Sitzung und der eigentlichen therapeutischen Sitzung. Während der vorbereitenden Sitzung wird in lokaler Anästhesie über eine Leistenarterie ein Diagnostikkatheter bis in den Hauptast der Leberarterie eingebracht. Über den Katheter werden nun mit Kontrastmittel die arteriellen Tumoräste dargestellt. Zusätzlich muss nun der interventionelle Radiologe physiologisch angelegte arterielle Kollateralgefäße (Umgehungsgefäße wie z. B. die Arteria gastroduode-nalis, Arteria cystica, Arteria gastrica dextra) angiographisch über einen Mikrokatheter identifizieren und mit kleinen Platinspiralen verschließen, um so einen Abstrom der radioaktiven Partikel in der später stattfindenden therapeutischen Sitzung in andere Organe (Gallenblase, Zwölffingerdarm, Magen) auszuschließen. Durch den Mikrokatheter wird im Anschluss eine radioaktive Substanz verabreicht, mit deren Hilfe in einer nachfolgenden Szintigraphie (nuklearmedizinische Darstellung) der suffiziente Verschluss der physiolo-gischen Kollateralgefäße dokumentiert wird. In der zweiten therapeutischen Sitzung, die wenige Tage später stattfindet, wird wiederum in lokaler Anästhesie über eine Leistenarterie ein Diagnostikkatheter bis in den Hauptast der Leberarterie eingebracht. Durch diesen Diagnostikkatheter wird dann ein Mikrokatheter dirigiert, der die Sondierung einzelner, tumorversorgender Äste (Feederarterien) erlaubt. Die korrekte Lage von Diagnostikkatheter und Mikrokatheter werden jeweils durch entsprechende Gefäßdarstellungen überprüft. Anschließend erfolgt über den Mikrokatheter die Injektion der radioaktiven Mikrosphären in die rechte und/oder linke Arteria hepatica (Leberarterie) und unter Prüfung der jeweiligen Flussverhältnisse. Die eigentliche Strahlendosis wird in Zusammenarbeit mit den nuklearmedizinischen Kollegen und mit Physikern anhand der Tumorlast und Tumorver-teilung in der computertomographischen oder magnetresonanztomographischen Bildgebung festgelegt.

Die Dauer einer SIRT-Vorbereitung mit Verschließen der Kollateralgefäße beträgt in der Regel zwischen 45 und 90 Minuten, die eigentliche SIRT zwischen 30 und 60 Minuten. Nach einer SIRT-Vorbereitung können leichte Bauchschmerzen auftreten. Während und nach einer SIRT-Prozedur können Nebenwirkungen auftreten, die das subjektive Befinden der Patienten beeinträchtigen (z. B. lokaler Leberschmerz, Übelkeit, Erbrechen, erhöhte Temperatur, Anstieg der Leberparameter, Anstieg der Entzündungswerte). Um diese Nebenwirkungen überwachen bzw. entsprechende Symptome behandeln zu können, wird in der Regel ein stationärer Aufenthalt von bis zu fünf Tagen notwendig. Auf jeden Fall ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland nach SIRT ein stationärer Aufenthalt von mindestens 2 Tagen auf einer nuklearmedizinischen Therapiestation vorgeschrieben.

- Home

- AllgemeineInformationen

- Erkrankungender Gallenwege

- ChronischeLebererkrankungen

- Transplantation &Zirrhose

- Einleitung

- Welche Patienten benötigen eine Lebertransplantation?

- Ursachen von Leberzirrhose und chronischer Leberschädigung

- Für welche Patienten kommt eine Lebertransplantation nicht infrage?

- Verteilung von Spenderorganen

- Formen der Organspende und Spenderorgane

- Technische Aspekte der Lebertransplantation

- Typische Komplikationen nach Lebertransplantation

- Verlauf vor und nach der Lebertransplantation

- Tumorender Leber

- Forschung